Вопросы

Здесь можно задать интересующий вас вопрос по органической химии. Вопросы анонимны, кто их задаёт мне совершенно безразлично. Можно задавать любые, но это не значит, что вы получите ответ. Вероятность есть, почему бы не попробовать. Ничего пока не точнее не знаю, это эксперимент. Логиниться тоже пока не будем, хотя это не исключено в будущем, поэтому заполнять поля с именем и адресом не обязательно.

С ответами пока не решил. Пока нет ни одного вопроса решить трудно. Скорее всего, я буду стараться отвечать на конкретные вопросы, на которые можно ответить коротко, небольшим текстом и одной-двумя схемами. Более общие вопросы задавать тоже можно – вообще можно задавать любые вопросы, касающиеся органической химии или даже химии в целом, если вам трудно решить, что касается органической химии, а что точно не касается – но я, скорее всего, буду расценивать таике вопросы как запрос на написание недостающих разделов, и буду соответственно составлять свои планы. Посмотрим, может даже введём что-то типа голосования, если будут многочисленные запросы на какие-то разделы и нужно будет понять приоритет.

Ответы будут публиковаться на отдельной странице.

Начинается новый год. Страничке с вопросами тоже исполнился год. Эксперимент вроде бы оказался удачным, поэтому продолжим. Всем задававшим вопросы – большое спасибо. Мы подняли занятные темы и кое-что важное узнали. Еще раз напоминаю, что глупых вопросов не бывает (глупые ответы бывают, и я не застрахован, но стараюсь попусту не влипать), поэтому не пытайтесь ранжировать свои вопросы сами – мне виднее, что заслуживает подробного ответа, а когда можно парой фраз отделаться. По-прежнему не обещаю оперативности. Как получится, так и получится. Минимум на один вопрос я до сих пор не ответил. Ответ получается таким объёмным, что допилить пока не выходит. Но рано или поздно это случится, тем более, что это пересекается с одной из лекций нового курса, которая тоже однажды будет сделана для сайта и выложена.

Добрый день!

Подскажите, а LDA может выступать литирующим агентом или он действует как основание в основном?

https://doi.org/10.1016/j.polymer.2018.11.018 в этой статье его использовали как основание, а бром остался не затронут, поэтому, собственно, и возник вопрос

АЧ: Добрый день. Ответил на страничке с краткими ответами.

Большое Вам спасибо за подробный ответ!

Руководитель дипломной дал задание сравнить химический состав растения (к примеру общий состав фенолов, протеина, токоферола листьев) из разных географических областей на основе существующих научных

статей. Предполагается, что на основе работы можно будет установить влияние окружающей среды на состав и определить лучшие области. Реально ли сделать достоверное сравнение, если в статьях отличаются методы сушки и методы экстракции?

АЧ: Вы опять не туда попали. И я никак не могу комментировать задание, данное кем-то, потому что не могу быть уверенным, что суть задания верно понята и передана.

Чисто из общих соображений задача сравнения химического состава растений из разных мест мне кажется бесполезной. Химимический состав растений зависит от случайного набора параметров, в которых местность играет далеко не первую роль. Важнее и состав почвы, и содержание питательных веществ, и конкретные погодные условия в сезон взятия проб, и соотношение частей растения в пробе, и так далее. Корректно все это учесть вряд ли возможно. И в статьях, естесвенно, все будет по-разному, в том числе и методы анализа.

Но диплом – это просто решение некоторой поставленной задачи. Поставили такую задачу – выполняйте. Соберите данные, сделайте корректную статистическую обработку, и она вам и покажет, насколько широки будут доверительные интервалы и все остальные статистические критерии. Но диплом можно написать всегда – кто мешает вам, например, сделать отрицательный вывод о достоверности.

Здравствуйте, Андрей Владимирович. Возник немного странный, наверное, вопрос. Имеет ли (или может иметь теоретически) какое-то применение в органической химии монооксид кремния? Просто вещество в принципе существует, но почти нигде и не упоминается. Хотя, его аналог, монооксид углерода в синтезе используется и вполне успешно. Может и SiO можно использовать для синтеза чего-нибудь кремнийорганического?

АЧ: Добрый вечер. СО в синтезе не просто используется, а можно сказать, является основой огромной области синтеза, как промышленного – а это самые крупнотоннажные каталитические процессы синтеза метанола, уксусной кислоты и многочисленных гидроформилирований, и не только. Это десятки миллионов тонн в год. В лабораторном синтезе, особенно с применением комплексов переходных металлов это многие десятки методов синтеза карбонильных соединений. Поэтому это одна из самых востребованных малых молекул.

Но кремний это не углерод. Во втором периоде мы пользуемся всем арсеналом, чёрт бы побрал эти милитаристские словечки, забыть бы их всех и навсегда – способов стабилизации необычных валентных состояний. Двухвалентный углерод стабилизируется мезомерией с соседним кислородом и так мы получаем стабильную, но очень реакционноспособную молекулу.

Но в третьем периоде и ниже ничего этого нет. Связи там длинные, гибридизация почти не проявляется, электронные оболочки пухлые, из-за чего при попытке приблизить атомы хоть немного поближе простой связи мы получаем отталкивание Паули, а это страшная сила. Поэтому мы даже не можем сделать нормальную двойную связь Si=O, не говоря уж о дальнейшей стабилизации секстетного кремния. Молекула получается дико нестабильная и ещё более дико реакционноспособная – надо же куда-то девать все эти свободные валентные возможности на обоих атомах. Образуется она только при адской температуре в высоком вакууме, и немедленно диспропорционирует при попутке вытащить её из ада в обычные условия. Есть еще какие-то попытки как-то это сделать при низкой температуре в матрицах, но тогда это должен быть очень странный полимер с двухвалетным дикоординированным кремнием, то есть такой силилен, а силилены это тоже очень особое состояние кремния, требующее особой стабилизации хорошими лигандами, и в простых соединениях не выживает. Я немного касался этого в своей лекции для Органики 21 века, про то, как p-элементы сражаются за место под солнцем с переходными металлами. Увы, она доступна только в видео- формате, я до сих пор не сделал для неё доступное слайд-шоу с комментарием. Сделаю в некоторой разумной перспективе.

Из этого конечно же следует, что оксосилилен, как наверное, стоит называть SiO, для органического синтеза абсолютно бесполезен. И в очередной раз изумиться, как повезло органикам с выбором углерода и вообще второго периода для своей химии, и славить богов за такой подарок.

Добрый день!

Не знаете ли вы способов превращения винилбромидов (скажем, они с одного конца дизамещённые, а с другой бром болтается) в просто олефин без использования металлов, их амальгам и металлоорганики (в интересующих меня молекулах есть кислые протоны и карбоксильные фрагменты)? Я порылся в литературе, ничего толкового кроме пары Zn-Ag не нашел.

АЧ: Это восстановительное дегалогенирование, соответственно, это или активная непереходная металлоорганика с протолизом. Или перреходные металлы, но тогда это не что иное как C-H кросс-сочетание, и в промежуточных комплексах будет гидридный, а это неизбежно приведет к конкурентному гидрометаллирвоанию, и дальше или к олигомеризации или к гидрированию.

Но всегда есть свободнорадикальное дегалогенирование, трибутилоловогидрид с инициатором и иногда с источником водорода. Лучше работают иодпроизводные, но и бромпроизводные тоже вполне подвержены. Конечно Bu3SnH это тоже металлоорганика, но в синтезе без металлоорганики, хоть какой-то продраться трудно. И с винилгалогенидом может быть проблема – радикальная олигомеризация уже дегалогенированного олефина, хотя возможно ее можно подавить просто избытком донора водорода.

Безусловно, в современной химии очень много попыток заметить гидрид оловяшки на что-то менее устрашающее. Но всё это в основном китайско-бумажная химия, а гидрид олова трудится более полувека в тысячах синтезов.

Добрый день!

Sn2 реакция при четвертичном атоме углерода с хорошей уходящей группой невозможна или все-таки иногда реализуема в зависимости от типа заместителей при этом атоме углерода?

АЧ: Ох, это чертовски непростой вопрос. Скорее всего да, но данные противоречивы, трудно исключить альтернативные механизмы, например, через перенос электрона. Что-то в третичном субстрате бензильного типа, но с акцепторами в кольце, чтобы убрать катионный путь. В эпоксидах тож. Здесь важно аккуратно выделить принципиальный вопрос – насколько точно мы можем идентифицировать переходной состояние SN2-типа. Без очень аккуратных расчетов не обойтись. Я понемногу собираю материал, у меня есть план на лекцию вокруг нуклеофильного замещения для нового сезона органики 21 века. Посмотрим. Пока отвечу уклончиво – скорее всего, если очень хорошо собрать воедино факторы, ускоряющие SN2, но блокирующие другие пути, то да.

АЧ: И как бы вдогонку. Поэтому мы безусловно правы, когда на 3-м курсе, когда речь заходит про SN2, начинаем истошно верещать как ворон у Эдгара Аллана По – никогда, никогда, никогда!

Безусловно если такие примеры есть, то это какая-то дико вымученная экзотика для любителей диковин.

К сожалению, в учебниках подают часто плохой пример, когда экстраполируют известный график скоростей SN2 на третичный субстрат, и получают какую-то мизерную, но ненулевую оценку скорости – в химии лучше никогда не экстраполировать, но только интерполировать. Нет таких данных, в оригинале у Ингольда и Хьюза этот график обрывается.

Добрый день.

У циклогексана есть конформация твист – она ниже по энергии, чем ванна, но выше, чем кресло. Подскажите, а какие атомы там “мешают” друг другу, и можно ли это хоть как-то представить при изображении структурной формулы?

АЧ: Добрый вечер. А зачем рисовать структурную формулу в твист-форме? Циклогексан имеет два очень хороших конформера типа кресло, находящихся в хороших, глубоких минимумах. Превращение одного кресла в другое идёт через барьер приблизительно в 10 ккал/моль – это соответствует очень быстрому процессу при комнатной температуре – и промежуточные конформеры типа твист, но они приблизительно на 5 ккал/моль выше кресел, а это значит, что в равновесной смеси конформеров их содержание меньше 1 процента. Твисты превращаются друг в друге с бешеной скоростью, потмоу что барьер всего 1 ккал/моль, что только чуть-чуть больше чем совсем ничего. Переходное состояние между твистами это и есть ванна – конформация, но не конформер, в ванне жизни нет. Напомню чем плоха ванна – прежде всего мерзкими заслоненными конфигурациями по нижним связям, и во-вторых, флагштоковым отталкиванием водородовю Эти взаимодействия дестабилизируют конфигурацию ванны. Быстрый уход от них понятен – скрутите связи, по которым была заслоненная конфигурация, чтобы от нее уйти, и как раз и попадете в эти мини-минимумы твистов.

Иными словами, твисты нужны только для того, чтобы корректно описать полный процесс инверсии кресел. ДЛя химии они не имеют значения, потому что время жизни в них ничтожно. Если бы нашлась реакция, для которой нужен именно твист, а такую реакцию не очень сложно себе представить – например, син-элиминирование – то твистами имело бы смысл заняться, потму что в таких случаях работает принцип Кертина-Гаммета, а все остальное идёт лесом.

Сделаем так. Вопрос, на самом деле, интересный и заслуживает иллюстрированного ответа. Сейчас я немного перегружен, но попробую на ближайших неделях покрутить циклогексан и сделать картинки. Тогда вернемся к этой истории.

Спасибо!

Андрей Владимирович, доброго времени суток!

Подскажите, почему при арилировании по Меервейну образуется радикал, сопряженный с электроноакцепторной группой исходного алкена, а не сопряженный с бензольным кольцом? Заранее спасибо за ответ.

АЧ: Возможно, тут какое-то недоразумение, но не вполне ясно, откуда взялась проблема со стабилизацией радикала-аддукта. Какой олефин брали, так и стабилизируется. Брали олефин с акцепторной группой, значит будет стабилизация сопряжением с этой группой. Брали стирол – тогда с фенилом. Или Вам хочется попробовать в качестве акцептора что-то типа омега-нитростирола или коричного нитрила?

Добрый день, вопрос по синтезу D3-тиализонов из Органикума т. 2, стр. 22 (или из ПОХа Б11.12).

https://doi.org/10.1002/ange.19670792202 – ссылка в Органикуме на статью по получению таких тиализонов.

Вопрос: а чем и как активируется сера в данном случае? Неужели обычный карбокатион может так просто раскрыть S8 или добавление амина (морфолина, пиперидина и т.д.) так способствует?

Я поинтересовался о таком с другой стороны: в одной статье (https://doi.org/10.1021/acs.orglett.7b00819) генерировали дихлоркарбен в присутствии трет-бутилата калия и серы, но выявить наличие тиофосгена у них не удалось, однако изоцианид присоединял серу, стало непонятно, почему изоцианид присоединяет серу, а дихлоркарбен – нет.

АЧ: Добрый день,

Это довольно простой кейс. Карбокатион тут ни при чём. Немного позже разрисую.

АЧ: Разрисовал на отдельной странице.

Спасибо!

Добрый день, Андрей Владимирович. А есть ли какое-либо четкое химико-физическое (возможно, квантово-механическое/химическое) определение ароматичности, её необходимые и достаточные условия? На данный момент все распространенные определения кажутся эвристическими и эмпирическими без какого-либо чисто физического представления, отсюда складывается впечатление, что понятие ароматичности, хоть и чуть ли не одно из фундаментальных в органической химии, не имеет четкого определения. А ведь сейчас ароматичность вышла за пределы органики, и можно встретить работы, описывающие ароматичность в кластерах d-металлов типа ртути.

Спасибо за ответ!

Добрый вечер!

Подскажите, почему соли диазония с противоионами BF4(-), PF6(-) в сухом виде можно хранить и о их взрывоопасности не говорят, а хлориды, гидросульфаты характеризуют как взрывоопасные? С чем связана взрывоопасность последних и меньше склонность к этому для первых?

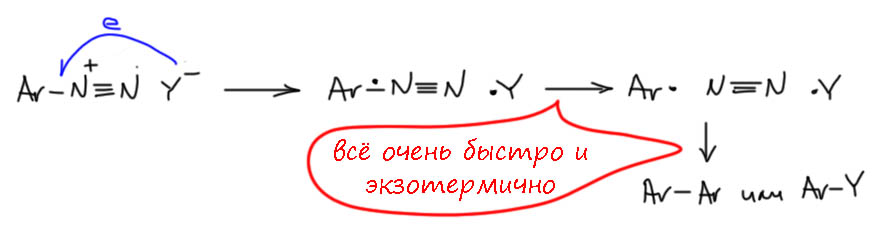

АЧ: Это очень просто. Соли диазония неплохие окислители, и любят оторвать откуда-нибудь электрон. Как только оторвут, немедленно распадаются на азот и арильный радикал, радикалы быстро сдваиваются или находят атом водорода вокруг себя. Все это очень экзотермично и быстро. Очень быстрая экзотермичная ракцияя часто и воспринимается как взрыв. Тем более, что если соль хранилась в закрытой банке, выделяющийся нагретый азот занимает немаленький объём и её и разнесет.

Откуда электрон? Например, от более-менее легкоокисляемого противоиона.

Хлорид окисляется довольно легко до атома хлора, и дальше часть схлопнется с теми же арильными радикалами (очень экзотермично), или друг с другом (тоже). А вот фторборат или фторфосфат окислить фактически невозможно – там нечего. Бисульфат кстати тоже окислить очень трудно (получился бы сульфоксильный радикал, но это непросто, поэтому такая реакция если и пойдёт, то только при сильном нагревании, но тогда скорее не перенос электрона, а прямая диссоциация соли диазония с образованием арильного катиона, который немедленно свяжет бисульфат). Бисульфаты солей диазония довольно устойчивы, если чистые, они вполне неплохо хранятся, ненамного хуже тетрафторборатов, то есть желательно в темноте и в холодильнике – темнота важнее, в промышленности соли диазония с устойчивыми противоионами хранят в самых обычных условиях и без проблем перевозят. Проблема с бисульфатом иногда бывает из-за низкого качества серной кислоты, используемой при диазотировании – там могут быть восстанавливающие примеси, которые и будут причиной разложения. Бывает, например, так, что по недосмотру в диазотирование вводили гидрохлорид анилина, но диазотировали в серной кислоте, получили бисульфат диазония, в котором осталось немного хлорида – этого может быть достаточно для неприятностей. Но если диазотирование сделано аккуратно и чисто, бисульфаты диазония вполне устойчивы.

В целом, соли диазония с неокисляемыми анионами очень устойчивы, хранятся годами без холодильника, и единственно, что нужно строго соблюдать – в темноте (обернуть фольгой, положить в картонный контейнер и т.п.)

Большое Вам спасибо!

Добрый день. Произошел залив кладовки из системы кондиционирования. Предположительно этиленгликолем или пропиленгликолем. Возможна ли очистить тканевые вещи (матрас, плед, подушки и т.д) от данного вещества? удаляется ли данное вещество полностью или же дальнейшее использование данных предметов опасно для здоровья?

АЧ: Ещё раз напоминаю, что это сайт для изучения науки химии, и бытовыми вопросами не занимается. Такие советы вообще лучше не давать, потому что нет никакой гарантии, что описанная суть проблемы верна. Что-то пролилось из системы кодиционирования. Да, это должен быть или пропиленгликоль, или этиленгликоль. Пропиленгликоль сам по себе вообще не токсичен, мы его каждый день едим из смых разных источников. Этиленгликоль токсичен, но только при приеме внутрь сразу немаленького количества. Надышаться этиленгликолем практически невозможно, хотя обязательно найдутся умельцы, у которых это получится. Но кто сказал, что это действительно так. Кто-то что-то туда залил, а кто-то другой что-то разбодяжил; гликолей не хватило, под руками была какая-то старая канистра чёрти откуда, может с полигона утилизации химоружия, может еще откуда-то, фломастером написано гликоль, вроде похоже, Ну залили, ну продали, вроде работало, потом вытекло, почему-то медная трубка с шипением растворилась. И так далее. Тут недавно люди пили сидр и все умерли.

Поэтому правило должно быть простое: пролилась любая химия на что-то бытовое – не надо разбирать что, надо устранить. Тряпки постирать хорошенько, то, что можно, проветрить пару месяцев. Что нельзя – выбросить. И если остается какой-то явно посторонний запах, повторять, пока не уйдёт.

Здравствуйте, Андрей Владимирович?

Почему в азулене электрофильное замещение происходит только в пятичленной части цикла? И возможно ли в азулене нуклеофиольное замещение?

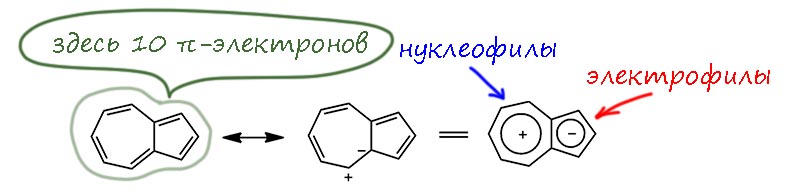

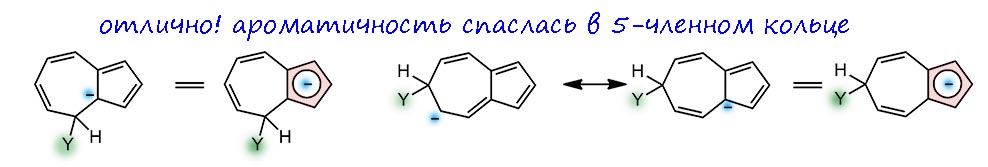

АЧ: Как хорошо не знать, кто задаёт вопросы. Вот если бы я, например, знал что Вы случайно являетесь студентом нашего 3-го курса, то я бы ответил вопросом на вопрос: а Вы сами как думаете, ведь проанализировать электрофильное замещение в азулене нам должно быть по силам; мне даже кажется, что однажды у нас был такой вопрос на контрольной. А поскольку я не знаю, придётся немного разобраться. Пока кратко, но возможно в перспективе я сделаю ответ пополнее, тем более что азулен и правда – молекула предельно занимательная, взять хотя бы только то, что она демонстративно нарушает один из основных признаков ароматических соединений, при том что никто вроде бы не сомневается, что азулен это 10-электронная ароматическая система. Можно сказать, почти хрестоматийная, и в чём-то даже более бесспорная, чем изомерный нафталин. Отложим пока эти тонкости. Напомню общеизвестное: у азулена циклическое сопряжение с ароматическим счётом электронов, но которое можно представить через поляризацию системы так, чтобы один электрон переместился из 7-членного кольца в 5-членное: система, таким образом это конденсированный тропилий и циклопентадиенил-анион.

Такую поляризацию подтверждает значительный дипольный момент молекулы. Если вы (здесь и далее, вы это обращение к обобщённому читателю, а не только к автору письма) думаете, что это очевидно, то таки нет: почему бы азулену не быть просто [10]-аннуленом, для чего не нужна была бы никакая поляризация, вопрос не такой простой, но мы его здесь тоже оставим без ответа. Вообще, если вы всё же на 3-м курсе и пока не подобрали себе курсовую, очень советую сделать азулен: это несложно, есть именно 3-хстадийные синтезы из самых банальных исходных, а в конце счастье гарантировано – это реально невероятно красивое вещество.

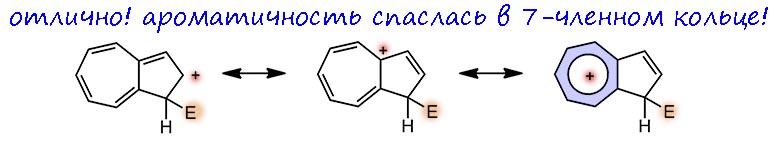

Итак, приняли общеизвестное – поляризацию. Тогда сразу становится ясно, что азулен должен уметь реагировать как с электрофилами, так и с нуклеофилами, причём пятичленное кольцо электроноизбыточно (6 электронов на 5 углеродов), а значит активировано к электрофильному замещению. Это должно быть сильно похоже на 5-членные гетероциклы, в частности по реакционной способности и действительно это так: посмотрите как обращаются с пирролом, и получите довольно точное представление, какие реагенты лучше взять для азулена. Одна проблема – ориентация: в азулене два разных положения в 5-членном кольце. Не беда, рисуем сигма комплексы и анализируем стабилизацию ровно так как мы это должны делать всегда, когда нас спрашивают, куда то или иное ароматическое соединение согласно принять электрофил.

Рисуем сигма-комплекс по альфа положению. Рисуем мезомерные структуры и быстро видим, что одна из них как две капли воды похожа на настоящий тропилий – плюс, циклически делокализованный в 7-членном кольце. Отлично, это значит, что при образовании сигма-комплекса ароматичность не пропала, а нашла убежище, а это выгодно.

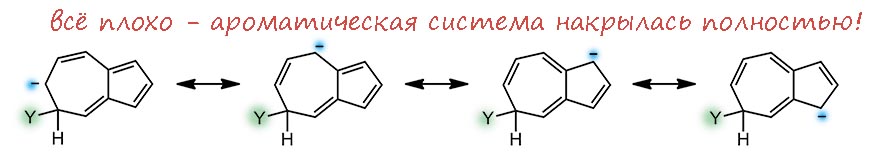

А вот если нарисовать сигма-комплекс по второму положению, то как ни гоняй плюс по системе, ароматичность не вырисовывается нигде. А это значит, что она потеряна, а это невыгодно. Поэтому можно считать, что направление ароматического замещения в азулене установлено, и это соответствует реальности.

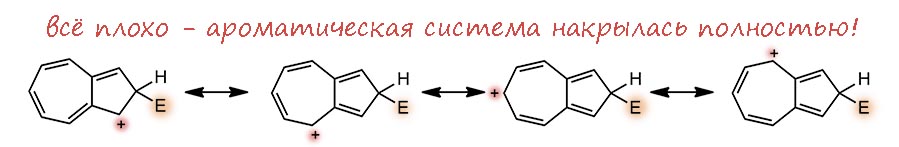

Второе кольцо азулена это фактически тропилий, электронодефицитная система: 6 электронов на 7 углеродов. Прямой аналогии мы не найдём, но если, например, в пиридине принять, что из-за большей электроотрицательности азота электронная плотность пи-системы смещена к этому атому, на углерода останется меньше, чем по одному электрону на рыло. И некоторое сходство усмотреть можно – они дезактивированы к электрофильному замещению, а в азулене это приговор, потому что под боком есть 5-членное кольцо, всегда готовое принять электрофил. И активированы к нуклеофильному замещению. Если там есть галоген или другая уходящая группа, то понтяно, что будет. Но можно подумать и про замещение водорода. Тогда опять рисуем сигма-комплексы, их тут будет три. И мы увидим, что в двух положениях, а это условно орто и пара, если принять циклопентадиенил за такой странный двухместный заместитель, минус может спрятаться в 5-членном кольце, принеся туда (а точнее, сохранив) ароматичность. Это выгодно.

А вот в условном мета-положении опять минус будет метаться по всей системе без толку – ароматичность утрачена, и единственный способ ее вернуть – отправить нукелофил откуда пришёл.

Следовательно, нуклеофильная атака возможна по двум (а реально трём, потмоу что “орто”-положений два) положениям. Одна проблема – куда девать водород, ведь гидрид почти никогда не уходит. Ответ на это известен – окислить сигма комплекс, и для этого обычно применяют акцепторные хиноны. Подробности разбирать не будем.

Спасибо.

Андрей Владимирович, добрый вечер!

Подскажите, почему в ариновом механизме такой странный ряд подвижности галогенов: Br>I>Cl>F? Это можно объяснить без использования понятий о лимитирующих стадиях?

АЧ: Добрый вечер. А откуда у Вас этот ряд? В ариновом механизме очень трудно сделать нормальную кинетику, поэтому сведения о реакционной способности очень разнообразны и к одной схеме не сводятся. Вообще это интересная химия, и я её когда-нибудь с среднесрочной перспективе разберу – там много нового, механизм работающий и приносящий новые результаты.

В самом общем виде, чтобы генерировать арин нужно сильным основанием отнять протон рядом с галогеном, после чего происходит E1cb элиминирование. В отдельных случаях можно подумать и о согласованном E1cb-подобном E2 элиминировании. Галогенид уходит всегда не просто так, а с помощью катиона металла из реакционной смеси, обычно это противоион основания.

Вот и смотрите на факторы, влияющие на скорость этой реакции: во-первых, это CH-кислотность отщепляемого протона. На неё сильно влияет тот самый галоген, которому еще предстоит уйти, но часто и другие заместители. При прочих равных, вроде бы более электроотрицательный галоген дает большую кислотность и облегчает депротонирование. Если бы только этот фактор работал, то ряд был бы F > Cl > Br > I (это только по электроотрицательности, то есть по индуктивному эффекту, но там ещё есть гиперконъюгация, сигма-пи* сопряжение, с грубо обратным порядком, но пока пренебрежем, просто потому что этот фактор очень тяжело вытащить из всей каши факторов). Во-вторых, это собственно качество уходящей группы и здесь мы привыкли к тому, что ряд тоже I > Br > Cl >>>> F (фторид легко уходит только в механизме SNAr, где скоростьопределяющая стадия задана и это не уход галогенида). На этот ряд влияет эффект противоиона, но это тоже пока оставим.

Вот и получается, что скорость образования арина определяется взаимно противоположными рядами вляния, и в конкретных случаях игра эффектов может дать разные результаты. Фторид все равно в ариновых реакциях уходит редко, а остальные три галогена сложатся в ряд типа того, который Вы привели: бромид оказался компромиссом между легкостью отщепления протона и легкостью ухода (хлор дает большую кислотность, но хуже уходит; иод лучше уходит, но кислотность меньше).

Но еще раз подчеркну, в ариновых реакциях строит ряды занятие неблагодарное. Как у нас всегда бывает с такими рядами – кто-то 50 лет назад это опубликовал для конкретного случая, оттуда это попало в какой-то учебник и стало общей закономерностью, и теперь все должны это с важным видом хлебать.

Спасибо!

Ряд был в лекциях для третьего курса химфака, а в литературе встречались другие ряды, поэтому вопрос и появился…

АЧ: Ну да, так и есть. В преподавании обычно стараются давать какие-то однозначные схемы, чтобы удобнее было экзамены принимать. Но разобрав эту схему мы видим и возможности отклонений от неё – в элиминирвоании, а это частный случай бета-элиминирвоания, всегда есть вариативность механизма – что раньше, что позже, где переходное состояние – раньше или позже. А это все зависит от всего – заместителей, основания, уходящей группы, противоиона, растворителя, времени года и международной обстановки. Поэтому стоит гибко относится к всяким рядам и корреляциям для таких рассредоточенных механизмов – когда события реакции происходят не на одном реакционном центре, а в разных частях молекулы и разной степенью согласованности.

Здравствуйте, Андрей Владимирович. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу квантовой химии. Насколько она нужна и важна для исследований в органической химии?

АЧ: Нет у меня сил подробно отвечать на этот вопрос. Тем более что и задан он в стиле старинного советского анекдота: Любите ли вы помидоры? – Есть люблю, а так нет

Моё мнение сугубо положительное, нужна и важна. Оставим сразу настоящих, профессональных квантовиков-затейников, которые считают, что это такая самостоятельная наука, которой по силам объяснить всё, не прикасаясь к колбам и прочей hardware. С упоением строчат они уравнения (моё любимое – уравнение Клопмана, своеобразный шедевр идиотизма от избытка ума), концепции, индексы и коэффициенты, призванные избавить химическое человечество от грязной работы – но это самое человечество почему-то в упор не замечает этих титанических усилий. Видимо, надо ещё поработать.

Но для обычной химии, в колбах, квантовая химия – исключительно важный инструмент. Я думаю, что уже в самом ближайшем будущем обходиться без него совсем станет неприлично. Как без спектров ЯМР в синтетической органической работе. Можно себе представить такую работу без ЯМР? Всего 60 лет назад и ранее так и было всегда, еще 40 лет назад как минимум часто.

Я бы это сформулировал как обращение к химику экспериментатору: знайте свои молекулы! Прежде чем что-то замышлять, посчитайте молекулярную и электронную структуру, посмотрите, как выглядит молекула в 3D (надежный рачет в этом смысле даже лучше, чем рентген, который все же дает молекулу в решетке, с геометрией, подходящей для упаковки, а это довольно часто сопряжено и с искажениями структуры, и с тем, что пакуется далеко не самый заселенный конформер) – будете намного лучше понимать стерику и пути подхода реагентов. Размышляя о механизме, посмотрите на распределение электронной плотности, орбитали, возможные напряжения – это часто трудно понять по рисунку на бумаге. Расчеты для таких целей сейчас делаются на самых обычных, хотя и приличных, домашних компах, за разумное время, с очень приличными уровнями теории, почти исключающими значимые ошибки для устойчивых молекул в основном состоянии. Поэтому пренебрегать такой возможностью лучше понимать свои реакции как минимум неразумно.

А вот все остальное – более сложные вещи (расчеты активных интермедиатов, необычных молекул, возбужденных состояний, и тем более переходных состояний и путей реакции, спектров, термодинамических функций, производных очень тяжёлых элементов со дна Периодической таблицы, поисков необычных связей с помощью модной теории Бейдера, и т.д.) лучше доверить хорошему коллаборатору из класса профессионалов (тех самых, которые затейники, пусть пользу приносят какую-то) и не ломиться в эти двери по принципу: нет таких рек, которые не могли бы повернуть большевики. Будет такой же конфуз как с реками, которые всё текут, куда текли, дошлифовывая истлевшие кости незадачливых большевиков. Там всё сложно, и нужно хорошо понимать, что и как делать, фильтруя большой объём литературы и свободно обращаясь с десятком пакетов с не самыми удобными интерфейсами. Сейчас в каждой второй статье усердно считают координаты реакции с переходными состояниями, и важно делают из этого выводы о механизмах, хотя подавляющее большинство таких расчетов и выводов из них совершенно смехотворны, и ничего не прибавляют к знаниям о механизмах – именно потому что это делают не профессионалы (которые скорее всего, от этого занятия отговорили бы), а сами экспериментальные химики, почему-то решившие, что это такая же рутина, как расчет устойчивой молекулы в основном состоянии.

Добрый день!

Касательно той лекции про фотохимию и разницу обычной колбы от флоуреактора: а что если светодиод (или много светодиодов) водрузить на кончик механической мешалки и включать/выключать светодиод на один оборот мешалки? Тогда и энергия выделяемая светодиодом будет уходить в среду, и выделение света будет в разных точках колбы, одно лишь понять, как эту гирлянду соорудить. Или с этим все равно будут неизбежно проблемы?

АЧ: Добрый вечер,

Немного не понял, Вы сами собираетесь заняться этими исследованиями? Ну так тогда и думайте над реализацией идеи. Если получится, с удовольствием включу получившуюся работу в какой-нибудь из будущих апдейтов по теме.

Иммерсивные источники света это не новость. Именно так делают в обычной фотохимии – там всегда источник внутри, в кварцевом или пирексном пальце, вокруг еще рубашка, потому что надо охлаждать. Очень громоздко, легко ломается, дико дорого, и при этом все равно производительность небольшая – работают те самые законы фотохимии и материальность света.

В фотокатализе будет то же самое, потому что относительно света это не катализ, света нужно много, если, конечно, хотите делать реакцию не на микромоли, а на что-то осязаемое. А светодиоды, даже очень мощные, сильно уступают по световому потоку хорошим УФ-лампам – просто прикиньте, откуда берутся фотоны там и здесь, и поймёте, что чудес не бывает.

Поэтому те, кто пытаются заставить служить фотокатализ каким-то практическим целям, а не только заполнению гламурных журналов мутными статьями, и городят эти якобы поточные реакторы (поток в них стоит сутками неподвижно), с десятками метров тонкой трубки, обложенной со всех сторон тысячами светодиодов – только так удается доставить до реакционной смеси какое-то разумное число фотонов.

Но наука тем и хороша, что ждет новых идей. Так что дерзайте. Успехов!

Добрый день! Благодарю за ваш труд.

Возник вопрос по R,S номенклатуре данного примера. По первому слою понятно – Cl>C>C, второй слой фенила CCC, а слой гидроксиметила OHH, по сумме выигрывает фенил, однако у Вас старшинство у него.

http://orgchem.avchem.ru/intro_concentr/stereochemistry/rsnomenclature/

АЧ: Добрый день и спасибо,

Но вопрос Ваш я не понял, а точнее, делаю вид, что не понял. Очень стараюсь, чтобы было правдоподобно: прочитал и не понял, что же тут написано. Про какую-то сумму, что за сумма, где сумма, куда сумма, что нужно суммировать и зачем. Не понял. Гидроксиметильная группа в номенклатуре КИП безусловно старше фенильной по второму слою, потому что кислород старше углерода, и всё. Один кислород старше ста углеродов, если бы мы могли представить себе такое количество углеродов в слое. Старше любого количества углеродов. Так устроена номенклатура и только так она работает однозначно в подавляющем большинстве случаев. За это в номенклатуре отвечал Владимир Прелог, нобелевский лауреат и один из самых дотошных учёных в истории химии – он специально придумывал все возможные сценарии, чтобы убедиться, что номенклатура с его именем будет работать всегда и однозначно.

Здравствуйте!

Можете добавить в главу/раздел Х Природные соединения – Алкалоиды и Пурины.

Здравствуйте!!

Ваше предложение очаровательно во всех отношениях! Могу ли я добавить? А где я её, главу или раздел, возьму? На этом сайте всё написано, записано, нарисовано и свёрстано мной. Новая глава по любой теме – три-четыре месяца работы в лучшем случае. Где я их возьму?

Поэтому, уж простите, но я сам буду решать, что мне важнее написать в первую очередь, а второй может и не быть. Я вот углеводы мечтаю доделать, а там процентов на 70 все готово, но нужно еще пару месяцев. Так и висит.

К тому же алкалоиды – понимаю интерес и сам когда-то с него начинал ещё в школьные годы – это безразмерная совершенно тема с современной химии, алкалоидов сейчас известны сотни только типов. Что из этого выбирать будем? Как сто лет назад, понятно что? Нет уж, увольте, я не хочу чтобы сайт этот прикрыл роскомхрензнаетчто за то, что здесь упомянуто нечто такое, что упоминать нельзя.

С пуринами ситуация проще конечно. Можно подумать, но ведь эти соединения и так описаны во всех мыслимых местах от химии до биохимии. Не знаю, может когда-нибудь я с ними попробую разобраться хотя бы в контексте ароматичности.

Андрей Владимирович, добрый вечер!

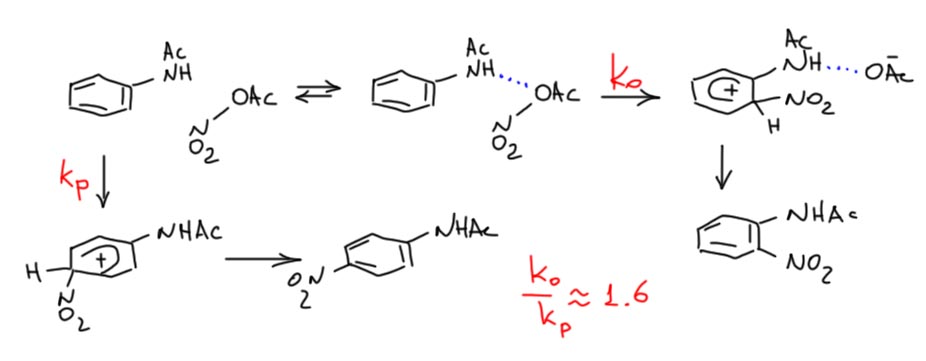

Почему при нитровании N-ацетиланилина в уксусном ангидриде возрастает доля орто-изомера? Орто-эффект начинает работать, или другая причина есть?

Заранее спасибо!

АЧ: Добрый вечер,

Вопрос Ваш касается одного из самых мутных разделов органической химии – электрофильного ароматического замещения. Нитрование открыли ещё в начале 19-го века, и вроде бы это одна из самых исследованных реакций, ведь Ингольд и Хьюз именно на неё переключились после великих свершений в алифатическом нуклеофильном земещении и эдиминировании. И с тех пор много кто туда совался, но тема как была мутной, так и осталась. Можно себя утешать, что в других ароматических замещениях – сульфировании, галогенировании, Фридель-Крафтсах всех мастей – дела ещё хуже, а хуже уже некуда.

Механизмы ароматического замещения описаны только в самых общих чертах, которые слабо помогают что-то осмысленно предсказывать. Поэтому в этой области так много мифов и откровенной лажи – никому не хочется все это разгребать, ведь это ужасно скучно, да строго говоря и инструментарий пока довольно примитивный, чтобы ожидать каких-то серьёзных прорывов.

Особенно это касается орто-пара соотношения при изменении реагента. Начнём с того, что термин “орто-эффект” никакого смысла не имеет, если не ясна природа этого эффекта, а она в разных реакциях разная. Это может быть обычная стерика, действие индуктивного или полевого эффекта заместителя, или тот или иной направляющий эффект (за счет координации через противоион, водородной связи или чего-то ещё).

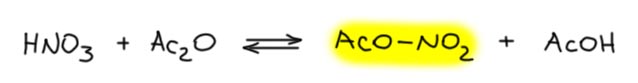

Вот пример ацетанилида, хорошо известный. Обычной нитрующей смесью он нитруется преимущественно в пара положение (по разным данным и с разной нитрующей смесью орто изомера там от 5% до 10-15%. Это может означать, что в таких условиях ацетиламино-группа протонирована, причём не по азоту, а по карбонильному кислороду, и это деактивирует орто-положение к электрофильной атаке. Косвенно это подтверждается данными статьи Шофилда и сотр, откуда все эти результаты и идут.

Теперь смесь азотной кислоты и уксусного ангидрида (запрещён в Российской федерации). Во-первых, азотную кислоту для этой смеси всегда берут безводную, свежеперегнанную в вакууме с смеси с концентрированной серной. В такой смеси, как считают, обратимо образуется ацетилнитрат, являющийся нитрующим агентом. Это слабый нитрующий агент, но мы не можем быть уверены (вернее, можем быть уверены в обратном), что он образуется количественно, и что в смеси не остаётся азотная кислота, то есть более сильная протонная кислота, чем уксусная.

В реакции с ацетанилидом образуется (по данным статьи Шофилда) смесь 77% орто-изомера и 23% пара изомера. Причем реакция нитрования почти на пять порядков быстрее, чем нитрование в серной кислоте – это окончательно показывает, что там нитруется протонированная форма, а здесь непротонированная – здесь нет действительно сильной кислотности, азотная кислота намного слабее серной, а здесь ее еще и остатки. В этом месте мы в первую очередь задаем вопрос – можно ли называть такую реакцию обладающей значительной орто-селективностью. На мой взгляд, нет. Потому что если бы реакция была совсем неселективной, то орто-изомера получалось бы 66%, а пара – 33% (по числу положений, статистическое соотношение) – то есть 2:1. А в этой реакции 77:23 = 3.3, иными словами, селективность мизерная, перераспределилось всего 10% от пара к орто. Небольшое превышение орто над статистическим соотношением можно попробовать объяснить немного более выгодным путём, в котором между нитрующим агентом и заместителем возникает водородная связь – это чуть-чуть улучшает энергетику такого пути,

и надо весьма трезво понимать, что такой маленький эффект может вызвать совершенно ничтожный вклад – около 1 ккал/моль или даже меньше. Понятно, что как-то пытаться прояснить эту проблему означает пытаться что-то моделировать с точностью лучше 1 ккал/моль – совершенно безнадежная затея для достигнутого уровня теоретической химии. Я в таких случаях всегда говорю: приходите лет через 200, тогда что-то прояснится. Мораль отсюда простая – мы в химии любим давать красивые объяснение эффектам, которые нам кажутся значительными, а на самом деле весьма малы, почти ничтожны, забывая о том, что уровень нашего понимания химии до сих пор весьма приблизительный – как я люблю повторять по делу и без дела: химия – весьма молодая наука, и уровень понимания в ней вполне соответствует её нежному возрасту.

Спасибо!!

здравствуйте !задали кр по химии, не могу решить вопросы:

#1 кислотой не являются оба вещества

1) NaOH и HNO3

2) HNO3 и HCI

3) HCI и Fe2O3

4) NH3 и HCI

5) K2CO3 и HCIO3

#2 установите соответствие

А) NAHCO3

Б) H2SiO4

В) O3

Г) FeO

1) оксид

2) простое вещество

3) соль

4) кислота

АЧ: Дорогая Милана, добрый день и простите меня за то, что не смогу Вам помочь. Ваш вопрос по школьной химии, а это совершенно особый вид химии, в котором я совершенно не разбираюсь, даже не могу понять смысл приведенных Вами вопросов. Здесь мы занимаемся обычной химией, которую проходят в университетах. Школьная химия настолько далеко ушла за последние 10-15 лет от обычной химии, что мы, несчастные преподаватели университетов, совсем ее перестали понимать, и даже не пытаемся. Поэтому Вам стоит поискать специалиста именно по школьной химии. Я знаю, что такие есть и иногда им завидую.

Еще раз прошу меня извинить.

Добрый день!

А возможна ли реакция Манниха в таких условиях, где вместо вторичного амина берут замещённый амид?

АЧ: Реакция Манниха – это целый мир. В общем это азотистый аналог альдольной конденсации, и насколько легко обобщается альдольная конденсация, настолько же и еще гораздо шире – реакция Манниха. Поэтому вариантов реакции Манниха в современной химии бесчисленное количество. Приэтом мы должны понимать, что принципиально возможно, а что совсем нет. В реакции Манниха электрофилом всегда является иминиевый катион, образующийся из карбонильного соединения и азотистого нуклеофила, в классике вторичного амина, но возможны варианты. Иминиевая соль находит себе второй нуклеофил – обычно это донорный олефин (енол, енамин, эфир енола и т.п.) или сильнодонорная ароматика и дает продукт – основание Манниха, у которого дыльше бывает еще и своя весьма затейливая судьба. Получается такая могучая комбинаторика, которую и за двести лет не расхлебаешь к вящему удовольствию органиков – не реакция, а сокровищница.

Если мы полумаем, как можно в реакцию Манниха пристроить амид, то вариантов будет два – для образования иминиевого электрофила и как второй нуклеофил. Первый вариант кажется мне крайне маловероятным – амиды это крайне слабые нуклеофилы, хотя есть и способы их активировать, но иминиевая соль у которой на азте висит с одной стороны карбонил, а с другой фактически карбокатион (азакарбениевый ион) мне представляется весьма нестабильной и больших шансов на образование в реальных условиях не имеющий.

Другое дело если иминиевая соль, полученная обычным образом из вторичного амина и кабонильного соединения найдёт себе второй нуклеофил в амиде (или скорее его депротонированной или металлированной форме) – это легко себе представить и я думаю, что примеры в литературе найти можно. Образовываться должны при это гем-диамины, ацилированные по одному азоту (или же моноацилированные аминали) – ткие соединения известны, они весьма реакционноспособны, и могут иметь возможности дял продолжения реакции. В этом всегда и достоинство и сложность реакций Манниха – поди попробуй остановить их на конкретном продукте, им всё куда-то дальше хочется.

Копирую вопрос, который почему-то затерялся где-то ближе к концу потока.

“Здравствуйте! Подскажите, не знаете ли вы какого нибудь ресурса или чего-то, где можно почитать про осмоление? Чем может быть вызвано, как избежать, какое-то пояснение процессов?”

АЧ: Добрый день. Вопрос, конечно, интересный. Почти то же самое, что зайти на кулинарный ресурс высокой кухни и спросить, отчего вместо изысканых блюд по вашим рецептам выходит какая-то дрянь, подгорелая, пересоленная, воняет жженой резиной, вылили свиньям, свиньи пятачки воротят, объявили голодовку, требуют обратно чан любимой ботвиньи. В чём дело? Не знаете ли вы какого-нибудь ресурса или чего-нибудь ещё, где можно прочитать про несъедобную стряпню? И вообще – как отличить хороший вопрос от вопроса-ни-о-чём? Хороший вопрос был бы таким: вот есть такая-то конкретная реакция, там произошло осмоление, почему и как уменьшить. Вопрос-ни-о-чём ищет основы Общей Теории Осмоления (ОТО) и Специальной Теории Осмоления (СТО) специальный ресурс по осмолению (WikiTarring?), Энциклопедию Осмоления, Введение в Общее Осмоление, и так далее – не много не мало. Проще было проигнорировать, потому что химия конкретна и основана на эксперименте, а болтовня ни о чём в ней ничего не даёт. Но всё же – осмоление это действительно главная проблема химии. Химия вообще выросла из осмоления, и по статистике, валовой химический продукт на 90% состоит из продуктов осмоления. Давайте вкратце рассмотрим. Нальём воды на мельницу осмоления.

Конечно, в химии всё же проще, чем в кулинарии: там это искусство и мастерство, которые не пропьёшь, но и не купишь. В химии есть всякие закономерности, правила, и так далее, с помощью которых можно хотя бы приблизительно действовать целенаправленно и получать ожидаемое там, где это в принципе возможно. Мастерство тоже нужно, но не везде и не всегда, скорее опыт. А вот что точно нужно, так это знания.

Что такое осмоление? Это такое узаконенное словечко для обозначения побочных продуктов в реакциях. Обычно не просто побочных продуктов, а таких неприятных побочных продуктов, тёмно-окрашенных, не кристаллизующихся, трудноотделимых, часто являющихся признаком безнадёжно или частично испорченного синтеза. Такие свойства обычно свойственны органическим соединениям большой молекулярной массы с молекулами неопределенной формы и представляющими собой смеси похожих соединений с разной молярной массой – такие никогда не кристаллизуются, не перегоняются, не дают чётких пятен на хроматограммах, не разделяются на компоненты никаким способом. Такие свойства говорят, что скорее всего это так называемые олигомеры – продукты реакции исходных реагентов самих с собой или дополнительно ещё с чем-то. Во многих случаях образование таких пробуктов легко предсказать, если химик понимает химию процесса, и чем лучше понимает, тем скорее сможет справиться с осмолением. У нас на 3-м курсе в практикуме по органике в лабораторном журнале есть хорошее требование (увы, часто игнорируемое) расписывать не только механизм выполняемой реакции, но и прикинуть, какие побочные процессы могут вмешаться в выпоняемый синтез. Тогда мы можем действительно понять, что нас может ожидать, что может пойти не так, и что нужно сделать, чтобы этого было поменьше.

В органике крайне редко бывает так, что реагенты чисто и без альтернатив дают один продукт: захотели, например, присоединение брома к олефину, ожидаем дибромпроизводное, что может быть проще. Делаем реакцию, видим, что вроде всё нормально, бром обесцвечивается, но – что это за дымок? Это HBr. Откуда? Ответ – от верблюда – неверный. Придется серьезнее посмотреть на механизм, увидеть там возможность конкурентного элиминирования. Понять, что как только образовался HBr, немедленно возникла возможность кислотно-катализируемой олигомеризации. А значит и появления карбокатионов, а значит и гидридных сдвигов и перегруппирововок, и так далее – уже глаза разбегаются от множества путей. И когда реакция сделана, начинаем выделять и перегонять одидаемый дибромид, видим, что выход далёк от количественного, а в перегонной колбе остаётся немаленький неперегоняемый остаток, тёмная, мерзкая, дымящая зловонная жижа, и немало. А это элементарнейшая реакция, одна из древнейших, но в галогенировании очень много вариантов развития превращений. Так и в почти в любой другой реакции. Поэтому органическая химия совершенно одержима проблемами селективности и специфичности, и без устали предлагает усовершенствованные реагенты, альтернативные подходы и так далее, но ни один новый метод не решает проблему полностью. Так устроена химия соединений углерода.

Когда чаще всего бывает олигомеризация? Многие сценарии стандартны. Первый – реакции непредельных соединений с электрофилами – вместо присоединения нуклеофила промежуточные карбокатионы присоединяются к следующей двойной или реже тройной свяязи, и понеслась. Непредельные соединения могут быть в смеси изначально или образоваться на месте в результате элиминирования – напрмиер, во всяких дегидратациях. Всё это ещё осложняется скелетными перегруппировками, и получается совсем невозможная каша. Второй стандартный сценарий – реакции карбонильных соединений, все конденсации и так далее – они всегда рекурсивны, потому что на каждой стадии воспроизводятся реакционные центры и никто не мешает идти побочным самоконденсациям, Михаэлям, и свободной комбинации всего этого. Третий сценарий – реакции всякой донорной ароматики тоже с электрофилами, это похоже на реакции непредельных соединений, потому что донорная ароматика очень легко теряет ароматичность (деароматизуется) и дальше играет в обычные игры непредельных соединений. Но и акцепторная ароматика может подвести, например, пиридин и производные часто считают образцово дубовыми молекулами, с которыми можно делать что угодно и никуда они не денутся – но не дадут боги пиридин кватернизовать и поднести даже довольно слабый нуклеофил – кольцо раскроется и вы немедленно окажетесь в химии непредельных карбонильных соединений с множеством путей самоконденсациию Других сценариев тоже немало. Почти в каждой реакции есть какой-то выход на олигомеризации того или иного типа, и надо уметь их отлавливать. Поэтому знание механизма реакции в органике – это не блажь для коллоквиума, а совершенно необходимая вещь для осмысленной работы. В 19-м век механизмов не знали, работали вслепую, и в большинстве реакции получение какого-то желаемого продукта было скорее побочным процессом к общему осмолению реакционной массы – поэтому в ранней химии почти никогда не публиковали выходы. Многие старые работы того времени или вообще невоспроизводимы или воспроизводимы с очень низкими выходами. И как только представление о механизмах стало в химию проникать, появились и селективные реакции, и стали публиковать регулярные методики с выходами, и методики стали воспроизводимы. Только тогда возникает сложный многостадийный синтез, в котором нельзя допускать, чтобы на двадцать пятой стадии всё осмолилось.

Почему происходит осмоление? Есть две группы очевидных причин. Первая – такова реакция сама по себе, осмоление неизбежно. Очень многие реакции особенно ранней химии очень неселективны и дают желаемый продукт с небольшим выходом. В таких реакциях со сравнимыми скоростями идут множество конкурирующих процессов, и в смеси накапливаются продукты всех, в том числе и олигомеризации, которую мы называем осмолением. В таких реакциях обычно есть какой-то более или менеее удобный метод выделения целевого продукта, а всё остальное идёт на выброс. Так часто делают всякие исторические самоконденсации. Уж совсем яркий пример – получение мезитилена самоконденсацией ацетона, этой реакции уже почти 200 лет – добавляем к ацетону немного крепкой серной кислоты и ещё и немного греем – всё к чёрту осмоляется, потому что там много путей самоконденсаций, большая часть из них просто наращивает разветвлённую цепь, и даёт олигомер, смолу. Но небольшая часть превращается в мезитилен – маленькое симметричное летучее соединение, которое можно выгнать из мерзкой жижи и очистить аккуратной перегонкой. Тут именно мезитилен – побочный продукт осмоления. Есть и другие такие примеры, а много примеров не таких ярких, но всё равно похожих тем, что полезный продукт с небольшим выходом получается наряду с большим количеством побочных. Так делают, например, и такие красивые и важные вещества как порфирины – большая часть идет в олигомеризацию и смолу, меньшая в красивый макроцикл, который кристаллизуется или хроматографируется. По мере развития химии таким методам усердно ищут более селективные замены, часто находят, но иногда оказывается, что дешевле со смолой по-старому, чем без смолы по-новому. Тем не менее, современная промышленная химия просто жёстко требует сокращения отходов, и старые методы в ней императивно вытесняются новыми, иначе просто разоришься на утилизации отходов.

Кроме объективных причин (реакция такая, хоть тресни) есть и субъективные причины осмоления – ошибки экспериментаторов, обойдёмся без эмоциональных оценок. В органике вы или работаете над своими исследованиями и делаете что-то новое, в этом процессе без осмоления не обойтись – путь к новой химии всегда идёт через осмоление: пока достаточно всего не осмолите, не найдёте своего. Я думаю, что если бы можно было бы сложить вместе всю смолу, которую произвели органики за время развития органической химии, немного более 200 лет, то получился бы небольшой океан.

Но часто мы делаем какие-то соединения по опубликованным методикам: исходные всякие и так далее, никто не идет в свой путь прямо с самого начала, от элементов. Опубликованная методика должна воспроизводиться, конечно, не прямо точно, но в разумных пределах: если написан выход 80%, а вы получили 70, это нормально, а если 20%, то это плохо. Кто виноват? Почему низкий выход? Толковый химик всегда достает из реакционной смеси все, и взвешивает сумму продуктов, в том числе смолы, чтобы понять, не теряет ли просто в процессе выделения. Если не теряет, то смотрит, сколько вернулось исходного – если много, значит по какой-то причине реакция не пошла, надо задуматься по какой. Если исходное прореагировало, а продукта мало, значит много побочных, в том числе, возможно, смолы. Начинаем думать, в чём дело. Причина первая – плохая методика. Увы, такое бывает, и нередко, причем не застрахован никто. Есть, например, странное поверие, что старые немцы все делали отлично и никогда не лажали. Это заблуждение: немцы такие же люди как все, и в старых работах лажи очень много. То же касается всех остальных без исключения. С опытом приходит некоторое понимание того, где точно заминировано, а где почти точно нет. Любые методики вообще нужно прежде чем делать очень внимательно читать и продумывать – очень часто ошибки (просто забыли что-то очевидное) выявляются имено так. А самое лучшее – посмотреть, пользовался ли кто-то ещё этой методикой, пробив структуру по базам (оставим здесь вопрос, где взять доступ – хотите рабоатть в современной химии, просто ищите место работы, где такой доступ есть) – если пользовался и в работе есть ссылка – получено по работе такой-то – то это уже хорошо. Бывает, что и методику повторят и даже с улучшениями.

Если с методикой все нормально, то проблема у вас. Вы не смогли воспроизвести методику, и знаете об этом: например, написано, что медленно прикапывали три часа, а вы вылили струёй. Упустили температуру (написано держать до 5 градусов, у вас один раз всего выскочило к 20, и т.п.). У вас плохое оборудование, чаще всего плохая мешалка – реакционные смеси надо тщательно перемешивать, и без хорошей надёжной мешалки это невозможно. Мешалка должна перемешивать, а не просто крутиться внизу – вы должны видеть конус перемешивания. Слишком мелкая или гладкая мешалка часто перемешивает только жидкость вокруг себя, а всё остальное остается неподвижно. То же с вязкими реакционными смесями, их вообще трудно хорошо перемешивать. Или со смесями с осадком. Мешалка должна вращаться непрерывно, а не только тогда, когда вы на нее смотрите. Нужно отрегулировать скорость вращения так, чтобы перемешивание не срывалось. И так далее. Если перемешивание плохое, то в месте попадания прибавляемого реагента неизбежно будет его избыток и возможно локальное разогревание, которое вы не увидите, если термометр далеко от этого места – вот там и пойдёт осмоление. Другой источник проблем – качество реактивов и особенно растворителей. В органике обычно используют сухие растворители. Вода – очень плохая вещь во многих реакциях, очень частая причина осмоления: вода создаёт протонную кислотность в электрофильных реакциях, и вызывает полимеризацию. Вода снимает многие защиты, и этого тоже может быть достаточно для побочных реакций, даже если такая реакция пройдёт на несколько процентов. Вода – нуклеофил, создаёт побочные продукты с группами, способными вызвать олигомеризацию. В реакциях с металлоорганикой даже небольшая примесь воды создаст сильную альтернативную основность, которая направит реакцию не туда, куда хотелось. И так далее: мелкие и крупные пакости воды неисчислимы, и там, где есть такая опасность, реактивы и растворители должны быть сухими; а вода умеет прятаться, и ее много не нужно из-за маленькой молярной массы даже небольшая примесь воды в эквивалентах может оказаться сравнимой с загрузками реагентов.

В общем, если не искать теоретических основ осмоления, а просто подумать про механизмы органических реакций, и немного навести порядок в технике эксперимента, то и осмоление больше не покажется бичом богов, уничтожающим выходы.

Можно ли использовать многократно раствор пищевой соды с морской солью в теплой воде для ингаляций при простуде?

АЧ: А Вы что, их смешиваете, соль с содой? Там вроде карбонаты кальция и магния должны выпасть.

Здравствуйте!

Не без интереса прочитал вашу последнюю страницу, посвященную окислителям спиртов, и у меня возникло два вопроса.

Первый вопрос: а как делают TEMPO сейчас из TMP? Неужто и тут зеленая химия во все поля или все же надо брать какой-то окислитель повеселее и смириться с тем, от чего зеленая химия так стремится отказываться.

Второй вопрос: все эти методы замечательно работают, когда растворитель условно инертный, что-то типа дихлорметана (исходные и продукты растворимы, очень удобно), не найдется ли метода, который работает для таких органических веществ, которые растворимы в полярных растворителях типа воды, изопропанола (например, если надо окислить первичный спирт, а с вторичным реакция уже будет идти медленнее)? Ведь даже если, допустим, исходное вещество хоть немного растворимо в дихлорметане и будет реагировать с имеющимся массивом окислителей, вдруг и его производное, тоже имеет плохую растворимость (вследствие разных факторов в уже исходной молекуле) – тогда у нас будут проблемы с выделением. Нет ли?

АЧ: Добрый день. С интересом прочитал Ваш вопрос. По поводу TEMPO. Во-первых, не бывает ничего совершенно зелёного. Курс на озеленение не значит, что мы от незеленого скачком окажемся в зеленом. Предлагается медленно, но верно двигаться в этом направлении, оценивая степень озеленения с помощью разных метрик. То есть противопоставляется не зелёное-незеленое, а менее зелёное и более зеленое. Чем зеленее тем лучше. И так далее. И в этом смысле TEMPO действительно без вопросов выигрывает у остальных методов. Это каталитический метод, и TEMPO используют в количестве нескольких мольных процентов, а стехиометрический окислитель можно подбирать и здесь есть простор для дальнейшего озеленения. Для окисления TMP в TEMPO используют разные перекисные окислители, а они всегда восходят к перекиси водорода, а это один из самых зеленых реагентов по всем метрикам. Плюс ещё есть возможность использовать иммобилизованные версии, над этим работал один из отцов зеленой химии Роджер Шелдон, и там в совершенно буквальном смысле всё схвачено. В общем, это перспективная химия, хотя и довольно капризная и сырая.

Что касается воды. Здесь всё не очень весело. Причина понятна – большинство методов окисления спиртов предполагают электрофильную активацию, а вода или другой нуклеофильный растворитель банально будут конкурировать со спиртом за реагент. А поскольку растворителя по молям всегда на порядки больше чем растворенного вещества, конкуренция будет невыгодна для спирта, даже если он может предъявить большую нуклеофильность. Изопропанол как растворитель очевидно будет такой же проблемой. Именно поэтому большинство методов окисления действительно использует инертные ненуклеофильные или малонуклеофильные растворители типа дихлорметана, бензола, ацетона, ну или хотя бы ацетонитрила.

Но в общем дело не безнадёжное. Можно окислять и в воде, и в достаточно нуклеофильных растворителях. ТОт же метод Мофата может использовать не только ДЦК, но и водорастворимый карбодиимид, очень популярный в сшивке пептидов. Из хромовых окислителей, Джонс фактически работает в водной среде – там сначала ацетон, но он быстро становится водным. Дихромат пиридиния работает в ДМФА, правда медленно, но с этим будет проблема в полярных нуклеофильных растворителях всегда. Предшественник Десса-Мартина, IBX прямо специально применяют в полярных раствоителях, потму что в неполярных он не растворяется, и реакции очень часто ведут в ДМСО. Те же методики с TEMPO тоже обычно водные, хотя они двухфазные и субстрат находится в органике, но там нет принципиальных проблем, и есть место для творчества. Есть еще всякая каталитическая рутениевая химия, я ее здесь не разбирал, это скорее для курса по переходным металлам, я планирую туда однажды добавить лекцию про каталитическое окисление, но это точно не в этом году.

В общем, варианты есть.

Здравствуйте!

Я как аспирант не могу не поинтересоваться: а к тем слайдам, которые вы выложили на главной странице, не будет какой-то записи лекций? Ведь смысл смотреть на картинки без интерактивного пояснения. Смысл же так теряется, кмк.

АЧ: Если Вы аспирант, и Вам так интересно, что было в этих лекциях, могли бы их и посетить, и послушать. Но я вообще не уверен, что Вы имеете в виду мои лекции, потому что никак не могу понять, что за слайды и на какой главной странице я выложил. Поскольку я на главной странице точно ничего не выкладывал, то видимо это не я, и страница какая-то другая. Потрудитесь объяснить, что конкретно Вам хочется, и какой смысл Вы опасаетесь потерять. И тон ещё желательно менее императивный выбрать для общения, это так принято в тех местах, где ещё не успели потерять здравый смысл, а это единственный вид смысла, потерять который действительно чрезвычайно опасно.

>И тон ещё желательно менее императивный выбрать для общения

Не имел в виду ничего плохого, извините.

Я про http://orgchem.avchem.ru/organic-chemistry-21st-century/

АЧ: Да, хорошо, понятно, что на этой странице слайды не выложены, а ссылки на лекции со слайдами есть в меню сверху. Записи лекций выкладывает компания Teach-in у себя и на ютубе. Всего лекций было десять, и они еще не все выложены ни слайдами, ни видео. Надеюсь, что они доделают остальные в январе, а я тоже буду стараться довыложить и слайды.

Громадное спасибо! С большим интересом сейчас буду смотреть эти лекции и ждать продолжения так же, как и ответы на многие вопросы здесь…

С праздниками!

АЧ: Хорошо. Спасибо за интерес. Я задерживаю последние три лекции, потому что хочу еще сделать краткое описание слайдов текстом, а это быстро не получается. Но обязательно получится.

А, всё, нашёл ссылку. Извините за беспокойство.

Здравствуйте, Андрей Владимирович, подскажите, пожалуйста, есть мезо-2,3-дибромбутан при его обработке йодидом калия в ацетоне получается транс-бутен-2, а если взять мезо-1,2-дидейтеро-1,2-дибромэтан, то в результате получим цис продукт. Как такое происходит учитывая, что на ключевой стадии отличий нет?

АЧ: Добрый вечер, Кирилл,

Спасибо за вопрос. Это очень интересная история, такая классика, работы Сола Уинстейна, но с продолжением. Постараюсь в ближайшие дни разрисовать, что там происходит, на страничке Ответы.

АЧ: Выложил ответ на страничке Ответы.

Спасибо вам большое, очень познавательно!

АЧ: Да, хорошо что спросили. Занятная химия, стоило немного разобраться.

Доброго времени суток!

Подскажите, почему график зависимости потенциальной энергии (например, бутана) от величины торсионного угла выходит не из начала координат? И в целом он смещен относительно оси абсцис.

Это какой-то минимум внутренней энергии?

АЧ: Добрый день,

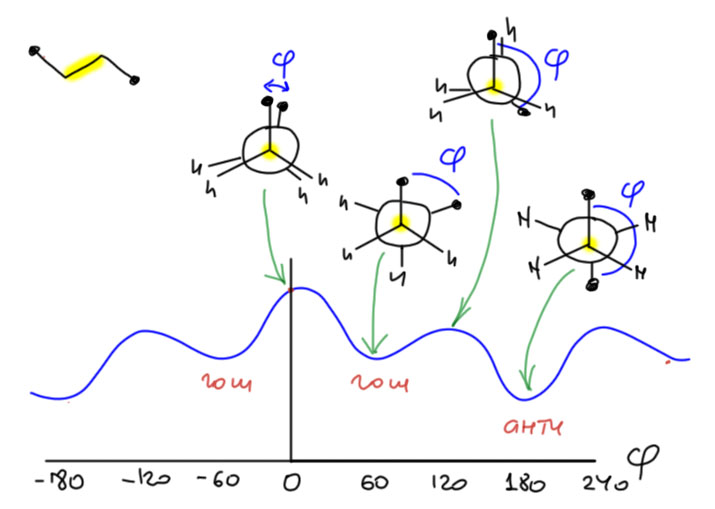

Не вполне понятно, о каком графике идёт речь. Если рассматривать конформационный анализ бутана, то речь может идти о зависимости внутренней энергии конформаций от торсионного угла по связям, допускающим внутреннее вращение. В бутане таких связей три, но интерес представляет только средняя связь С-С, потому что только по ней образуются разные конформеры, которые и определяют стереохимическое поведение бутана. Обычно это изображают в виде графика, по абсциссе как раз этот самый двугранный угол, который изменяется от 0 до 360, или от -180 до 180 с обычной для угловых величин периодичностью. Угол ноль соответствует (обычно так, но любой может выбрать другое начало координат) заслоненной конформации с двумя метилами друг напротив друга – это самая невыгодная конфигурация, и ей соответствует максимум. То есть это еще и переходное состояние для перехода из одного гош-конформера в другой. Дальше сканируем угол, и получаем при 60, 180, 300 заторможенные конформации, которым соответствуют гош, анти, гош конформеры. Это минимумы, и это реальные молекулы, находящиеся в тепловом равновесии в реальном веществе бутане. Соответственно при 0, 120,240 имеем заслоненные конформации с максимумами энергии – это переходные состояния для превращения гош-анти, анти-гош, гош-гош.

Вот собственно и всё. Отсюда и имеем понимание того, что реальный бутан это равновесная смесь гош и анти конформеров, в которой преобладает анти. Чтобы знать константы равновесия и соответственно доли конформеров, нужно знать конкретные величины свободных энергий, и это несколько сложнее, чем просто внутренние энергии, но конкретные величины мало кому нужны.

В связи с этим не вполне понятно, о каком смещении относительно оси абсцисс идет речь. Нас интересуют энергии, они по ординате, и энергии это всегда относительные величины, а выбор уровня всегда за вами, какой хотите, такой и выбирайте, потому что реально вы всегда имеете дело с разностями энергий.

Имелось в виду, что в минимуме, который соответствует анти-конформации, потенциальная энергия не равна 0, а имеет какой то запас энергии, из-за чего, видимо, график находится несколько выше горизонтальной оси

АЧ: А с чего энергия должна быть равна нулю и что это вообще значит? Энергии всегда относительны, могут быть хоть отрицательны, хоть положительны, и значение имеют только разности энергий. В конформационном анализе нас интересуют разности энергий конформеров, из этого мы поймем их соотношение в равновесной смеси, или же по другому заселенности конформеров, хотя для этого нужно было бы иметь не оценки внутренних энергий, а термодинамические функции энергий Гиббса, но для оценки сойдут и энергии, в этих вещах всё весьма приблизительно.Ещё нам могут понадобиться величины барьеров превращений конформеров, для оценки скорости превращания, и здесь уже все очень приблизительно. Сами же величины энергий будут разными и сильно в зависимости от метода расчета или экспериментального определения, потому что в работе с энергиями всегда есть произвол выбора точки отсчета, и это ровным счетом никого не волнует, потому что не принято сводить на одной энергетической диаграмме (или в термохимическом цикле) величины, полученные разными методами, а когда поневоле так делать приходится, то сначала правдами и неправдами сводят их к одному уровню отсчета. В термохимии это едва ли не главная проблема – как это сделать корректно – из-за которой многие вещи так и не получается свести вместе. Но в конформационном анализе такой проблемы обычно нет, потому что профили энергии берут из расчета молекулярной механикой или квантовой химией, и в процессе расчета осуществляют сведение к одному уровню отсчета. .

Понятно, большое спасибо!

Обычно считается, что метансульфоновая и трифторметансульфоновая кислоты не проявляют ни свойств окислителей, ни свойств электрофилов. Тем не менее, в реакциях, с которыми мне приходится иметь дело, это не совсем так. Мочевина при нагревании с сульфоновыми кислотами даёт много весёлой чёрной смолы, в то время как трифторуксусная кислота к такому не приводит. Однако, ключевой стадией исследуемого мной процесса является кислотно-катализируемое превращение, и сила кислоты играет решающую роль. В частности, в классическом литературном варианте реакцию проводят в токе сухого газообразного хлороводорода. Однако, не менее важен и температурный режим, поскольку необходимый мне продукт получается только при температурах выше 100 °С, а трифторуксусная кислота при атмосферном давлении кипит при 72 °С.

В связи с этими обстоятельствами у меня возникает вопрос прикладного характера. Какие есть высококипящие сильные кислоты, не способные проявлять свойств окислителей или электрофилов? Желательно, чтобы они были сильнее трифторуксусной хотя бы по константе кислотности в растворе, но можно и как среду рассматривать. Ещё желательно, чтобы можно было с ними работать в стекле, но это уже в некотором роде мечты.

АЧ: Здесь, возможно, есть некоторое, как минимум, терминологическое неоразумение. Высокая кислотность это и есть один из источников электрофильности. Если в молекуле есть пи-связи, то их протонирование приведет к появлению электрофильных центров карбокатионного типа, более или менее стабилизированных, и это дальше ведет к олигомеризации, что и воспринимается как осмоление. Можно сделать вывод, что в Вашем случае это проявляется при увеличении кислотности. MeSO3H и тем более TfOH кислоты довольно сильные, даже в растворе. Как среда TfOH – суперкислота, MeSO3H малость недотягивает, но это очень сильная кислота. Трифторуксусная кислота сильной не является, она протонирует пи-связи только если образующийся карбокатион очень хорошо стабилизирован, иначе мы имеем общий кислотный катализ, которого для некоторых реакций недостаточно. Так что ничего необычного в описанных Вами явлениях нет, и никакой специальной электрофильности от сульфокислот не требует. Да у них и нет ничего. Сульфонилирование может быть электрофильной реакцией, но без дополнительной активации это неактуально.

Если дело в температуре кипения, попробуйте проводить реакции в закрытом сосуде. Маленькие пузырьки хорошего качества, к таких сейчас любят ставить реакции, можно перегревать на сорок-пятьдесят градусов выше температуры кипения. Для загрузок поольше есть такие фирменные толстостенные колбы с завинчивающейся тефлоновой крышкой – тоже можно перегревать на несколько десятков градусов (только экран поставить надо, они иногда взрываются).

Или можно поискать перфторпропионовую кислоту, или даже масляную, но это та еще дрянь. Если реакция терпит воду, то добавлене пнебольшого количества воды к трифторуктусной дает азеотроп, который кипит при 105 градусах.

Если не хватает кислотности, к трифоторуксусной можно добавить немного сильной кислоты, даже серной, или MsOH/TsOH/TfOH. Посредине между трифторуксусной и сульфоновыми все равно нет по кислотности ничего доступного.

Продолжая тему антиароматичности. На мой взгляд, было бы неплохо дополнить рассуждения об “антиароматичности” малеимида ещё и комментарием по поводу “антиароматичности” парабановых кислот (1,3-имидазолидин-2,4,5-трионов). В них, как ни считай электроны, всё равно получится 4n, а значит антиароматика. Но они плоские и дубовые. Понятно, что опять кросс-сопряжение всё рушит, никакой циклической сопряжённой системы там нет, но как пример для образовательных целей – куда более простая и понятная система, чем малеимид.

АЧ: Добрый день, Олег,

А что нового мы узнаем, если рассмотрим парабановую кислоту? Я напомню, что проблемы антиароматичности в контексте малеинового ангидрида нет как таковой – экзоциклические пи-связи, хотя бы одна, уничтожают саму основу ароматичности или антиароматичности: электронное строение таких молекул не имеет отношения к аннуленам Хюккеля, и говорить не о чем. Но есть некая производная проблема – а что если в делокализации можно усмотреть формально ароматические или антиароматические граничные структуры – не влияет ли это как-то на свойства таких молекул. Именно это я разбирал на страничке про тропон и малеимид. Малеимид – очень удобное соединение для такого разговора, потому что имеет хорошо известную и вроде бы аномально высокую реакционную способность в реакции Дильса-Альдера – не объясняется ли это участием антиароматической дестабилизации? Я разобрал тот кейс и показал, что есть более простое объяснение – циклическое напряжение. ДЛя меня тема снята, пока не будут новые данные, например, кто-нибудь умудрится оценить вклад напряжения и покажет, что этого недостаточно для объяснения. Не знаю как, но в принципе, такое исследование можно было бы ожидать. Выйдет, разберёмся.

Парабановая кислота – штука занятная. Конечно, у нее есть 4е граничная структура. Но что в этой молекуле аномального? Относительно высокая кислотность? Но это наверняка можно объяснить просто удачной делокализацией. И что ещё? Думаю, что ничего особенно обобенного там нет. И вообще, этих молекул, у которых найдётся 4е-граничная структура десятки. ДЛя того, чтобы получился полезный разбор нужны более веские основания – всё же что-то сильно необычное в структуре или реакционной способности.

Андрей Владимирович, здравствуйте!

Подскажите, каков механизм декарбонилирования, когда мы в сложноэфирной конденсации с эфиром щавелевой кислоты продукт нагреваем с каталитическим количеством кислоты?

АЧ: Добрый вечер. Ох, противная это история, хотя забавная, и немного забытая. Кислота там не нужна. Декарбонилирование происходит просто при нагревании – это старая фишка ещё со времён главного классика кетоэфирной химии Вислиценуса-отца. Тогда все перегоняли без вакуума, и проcто нашли, что кетоэфиры из конденсации с диэтилоксалатом, уже выделенные и очищенные от кислот и оснований, при перегонке чисто выбрасывают CO где-то выше 150 градусов. Это получается удобнее, чем конденсировать с диэтилкарбонатом, потому что диэтилоксалат намного электрофильнее.

Это просто термическое разложение, причем однозначно доказано, что карбонил выламывается из карбоксила, а не кето-группы, а алкокси переезжает на карбонил. Сейчас мне лень, завтра может схему нарисую.

Спасибо, по возможности, нарисуйте, пожалуйста, схему…

АЧ: Ответил на странице Ответы.

Второй вопрос: насколько сильно кросссопряжение может мешать протеканию реакции Манниха, например, если взять такой дизамещённый алкен, чтобы с одной стороны был метилен, с другой одновременно и донорная группа (амин какой-нибудь или этокси-группа), а с другой акцепторная (карбоксил, карбонил и т.д.)? Можно ли как-то нивелировать действие одной из этих групп (например, донорной, чтобы реакция Манниха шла)?

АЧ:

Простите, но я ни черта не понял. Ещё раз привлекаю внимание к тому, что химия конкретна. Ни одна просто реакция не мешает другой просто реакции. Если есть проблема хемоселективности, надо ее решать конкретно. И что за кросс-сочетание?? Что с чем сочетается? Олефин это не вполне субстрат для кросс-сочетания, нужна или уходящая группа, или магний, бор, олово, цинк. Все это вполне совместимо с кратными связями, как и уходящие группы разные. Манних – это фактически та же альдольная конденсация, только вместо карбонила имин или иминий – опять непонятно, что тут за проблема с кросс-сочетанием. Реакция Манниха, если это не классический кейс с иминиевой солью формальдегида, вообще реакция весьма сложная, с кучей альтернативных путей, там каждый случай надо отдельно разбирать. В общем, если есть конкретный кейс, можете мне на почту прислать структуру, вызывающую восросы, тогда посмотрим.По позднему времени мне померещилось кросс-сочетание вместо кросс-сопряжения. Извиняюсь. Но я пытаюсь придумать случай, где в Маннихе может попасться кросс-сопряжение, но что-то не получается. Со стороны какого из реагентов – нуклеофила (а это в Маннихе или енол, или енамин, хотя возможны более экзотические случаи) или электрофила (а это в Маннихе всегда иминиевая соль или активированный водородными связями или координацией по кислоте Льюиса имин)? Право, поточнее опишите проблему, а я постараюсь впредь быть внимательнее.

Чёрт, я тоже ошибся и перепутал Манниха с Михаэлем. В общем присоединение к 1,4-непредельному карбонилу, только так, чтобы в 3 положении еще донор торчал

АЧ: Ну и пусть себе торчит. Положение 3 – это бета? Уточнение нелишнее, потому то у многих акцепторов Михаэля акцепторы неуглеродные – нитро, сульфонил и т.п. Если это бета, то есть тот углерод, по которому идёт атака нуклеофила, то во-первых, здесь нет кросс-сопряжения. Если там мезомерный донор, то получается идеальная цепь сопряжения донор-акцептор, стабилизирующая исходный олефин, а любая стабилизация исходного уменьшает реакционную способность. Вообще, реакция Михаэля очень непроста, и в ней часто случаются всякие неожиданности. Нужно очень внимательно всегда выписывать механизм и смотреть, хорошо ли стабилизированы интермедиаты, и нет ли альтернативных путей. Поэтому вы нечасто найдёте замещённые хоть по альфа, хоть по бета-положению акцепторы Михаэля в реальных реакциях. Найдёте, безусловно, и есть очень важные частные случаи, но в большинстве работ все будет крутиться вокруг простых винилов с одним акцептором. Еще очень существенную роль играет стерика, на бета-углероде особенно, потому что присоединение нуклеофила обратимо, и в случае стерических препятствий, а уже один метил не подарок, константа равновесия становится плохой, и если нет быстрого продолжения, выводящего интермедиат из равновесия, то всё будет скверно с реакцией Михаэля. Реакция Михаэля это ведь такой общий шаблон реакции, под которые можно подобрать практически бесконечное количество реальных пар реагентов. У нас есть только самые общие идеи, как идёт реакция – мы понимаем обратимость первой стадии, закономерности стабилизации интермедиата, видим продолжение, которое выведет продукт из равновесия, и вот должны в каждом конктретном случае все это собрать и призадуматься – что тут важнее. В наше время очень нелишне было бы посчитать структуры исходных (это даст представление о масштабе стерических проблем) и интермедиата (это даст лучшее понимание стабилизации – вдруг мы что-то на бумаге неправильно оцениваем), тогда будет немного легче понять, отчего это задуманная реакция, вроде вполне банальная, ну никак идти не хочет или идёт с выходом 4 процента

годовых. Химия конкретна.Хорошо, если конкретнее, то вот:

https://doi.org/10.1016/j.tet.2011.09.034

5-метилиденгидантоин, по одну сторону двойной связи слабенький акцептор, по другую слабенький донор.

Реакция Михаэля не идет просто так и только добавление кислоты Льюиса в отдельных случаях исправляет ситуацию. Получается, что можно взять уксусную кислоту или добавить какую-нибудь конкретную кислоту Льюиса типа бромида меди и она поможет присоединить нуклеофил, стягивая на себя электронную плотность, так?

АЧ: В реакциях Михаэля часто применяют активацию и кислотами Бренстеда и кислотами Льюиса. В данной статье я вижу только один пример сопряжённого присоединения – цианид. Реакцию катализируют модным трифлатом меди в водной среде, и все идет неплохо, причем обращаем внимание на то, что енолят, образовавшийся при присоединении цианида успевает присоединиться к второй молекуле метиленгидантоина. То есть не такая уж плохая реакционная способность. Может быть не выдающаяся, как у всяких заправских акцепторов Михаэля, но и неплохая. И в чём тогда проблема?

И кстати CuBr2 лучше не применять. Это неплохой бромирующий агент, и если не сам исходный гидантоин, то промежуточный енолят он пробромирует с удовольствием. Берите инертные кислоты Льюиса.

Здравствуйте! У меня сразу два вопроса. Второй задам отдельно.

Используется ли озонолиз сейчас или это такая же старая химия как и действие на спирты йодоводородной кислотой? Насколько сложно проводить данную реакцию, препаративна ли она?

АЧ: Озонолиз это не старая химия, это в основном химия послевоенная, когда Криге, чудом уцелевший на Восточном фронте, взялся за исследваоние механизма и разобрал там всё. Потрясающе интересно. Я давно мечтаю найти на неё время и аккуратно разобрать. И это невероятно популярная реакция в современном синтезе, потому что она удивительно селективна и можно прогрызть правильную двойную связь в очень сложной молекуле.

Оставим пока, но я поставлю себе в планы с серьёзным приоритетом.

Здравствуйте я меня такой вопрос , какая химя может оставить на метале разводы несмываемые, я переделываю старую дверь и за этого задаю вопрос.

АЧ: Обращаю внимание задающих вопросы, что это образовательный сайт, и вопросы принимаются только имеющие отношение к химии как науке и предмете изучения. Я не против корректных бытовых вопросов, но только в том случае, если можно понять, что конкретно вызвало проблему. Что за дверь, из какого металла (может быть она у Вас титановая или золотая), и что может на неё попасть.

Здравствуйте, Андрей Владимирович!

Почему цианоборгидрид натрия селективно восстанавливает имины, но плохо восстанавливает альдегиды и кетоны?

АЧ: Приветствую Вас,